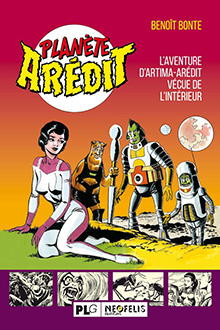

Une Comédie humaine à Tourcoing

(1941-1990)

Artima, en effet, c’est un peu la suite – et la fin – d’un premier âge d’or de la BD en France. Déjà sensible avant-guerre, l’opposition entre les « mauvais illustrés » et ceux qui prétendaient défendre les bonnes mœurs (Cœurs Vaillants, Pierrot ou Spirou en Belgique) devint clivante à la fin des années 1940 avec la fameuse loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. À ce moment les grands illustrés non confessionnels de l’âge d’or – celui de l’avant-guerre, Robinson, Hurrah, Jumbo etc. – ont disparu. Ces périodiques publiaient surtout un matériel américain, aventures policières ou exotiques, westerns ou science-fiction dont un contenu similaire se retrouve dans les petits formats qui commencent à inonder le marché de la presse pour enfants à partir de la fin de la guerre. La Maison Artima y joua sa partition, non négligeable.

Benoît Bonte, qui a travaillé chez Artima, a une connaissance de première main de

cette maison d’édition. Dans son livre, il décline son histoire en trois temps, un

âge d’or (Artima, la maison-mère), un âge d’argent (la fusion Arédit-Artima) et un

âge de bronze ou du déclin. L’âge d’or c’est celui qui suit immédiatement la guerre.

Né à Tourcoing en 1919, son fondateur, le jeune Émile Keirsbilk trouve un emploi

chez Oberthur à Rennes, où il fait preuve d’ingéniosité en imaginant de vendre en

solde les calendriers non écoulés de l’année promis généralement au pilon ! Le petit

grouillot devient vite représentant de l’illustre maison dans le nord de la France où,

de fil en aiguille, il parvient pendant la guerre à monter une modeste maison

d’édition, dévolue à l’imagerie enfantine, d’où l’acronyme qui deviendra célèbre

d’ARTisan en IMAgerie. À la suite d’une sorte d’étude de marché, il se persuade

après-guerre que ce qui plaît aux enfants, ce sont les récits complets de bandes

dessinées. La presse enfantine offre un panel d’illustrés pour la jeunesse important

à l’époque, Cœurs Vaillants, Coq Hardi, Spirou, mais aussi

Vaillant etc. Seulement les bambins doivent attendre une semaine la suite des

aventures de leurs héros favoris, et encore, s’ils ne s’intéressent qu’à la SF ou au

western par exemple, cette attente ne concerne que quelques pages sur la trentaine

que comporte le magazine. L’idée de génie de Keirsbilk – mais il n’est pas le seul

à l’époque – c’est de mettre en vente tous les mois des récits complets d’une

trentaine de pages dédiés au western, à la SF, aux aventures dans la jungle et à

bien d’autres sous-genres de la BD. Naissent alors les fameux fascicules Artima

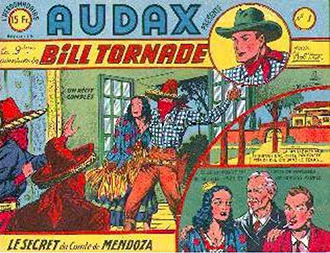

au format à l’italienne d’abord, puis à la française, Aventures Film, Audax,

Dynamic, Météor, que viendront rejoindre Spoutnik, Sidéral

ou Aventures Fiction, les premiers illustrés par de jeunes dessinateurs que

Keirsbilk va se fidéliser, certains faisant là leurs premières armes, Bob Dan,

Melliès, les frères Giordan, les autres empruntant à du matériel néerlandais,

espagnol et, de plus en plus américain.

Benoît Bonte, qui a travaillé chez Artima, a une connaissance de première main de

cette maison d’édition. Dans son livre, il décline son histoire en trois temps, un

âge d’or (Artima, la maison-mère), un âge d’argent (la fusion Arédit-Artima) et un

âge de bronze ou du déclin. L’âge d’or c’est celui qui suit immédiatement la guerre.

Né à Tourcoing en 1919, son fondateur, le jeune Émile Keirsbilk trouve un emploi

chez Oberthur à Rennes, où il fait preuve d’ingéniosité en imaginant de vendre en

solde les calendriers non écoulés de l’année promis généralement au pilon ! Le petit

grouillot devient vite représentant de l’illustre maison dans le nord de la France où,

de fil en aiguille, il parvient pendant la guerre à monter une modeste maison

d’édition, dévolue à l’imagerie enfantine, d’où l’acronyme qui deviendra célèbre

d’ARTisan en IMAgerie. À la suite d’une sorte d’étude de marché, il se persuade

après-guerre que ce qui plaît aux enfants, ce sont les récits complets de bandes

dessinées. La presse enfantine offre un panel d’illustrés pour la jeunesse important

à l’époque, Cœurs Vaillants, Coq Hardi, Spirou, mais aussi

Vaillant etc. Seulement les bambins doivent attendre une semaine la suite des

aventures de leurs héros favoris, et encore, s’ils ne s’intéressent qu’à la SF ou au

western par exemple, cette attente ne concerne que quelques pages sur la trentaine

que comporte le magazine. L’idée de génie de Keirsbilk – mais il n’est pas le seul

à l’époque – c’est de mettre en vente tous les mois des récits complets d’une

trentaine de pages dédiés au western, à la SF, aux aventures dans la jungle et à

bien d’autres sous-genres de la BD. Naissent alors les fameux fascicules Artima

au format à l’italienne d’abord, puis à la française, Aventures Film, Audax,

Dynamic, Météor, que viendront rejoindre Spoutnik, Sidéral

ou Aventures Fiction, les premiers illustrés par de jeunes dessinateurs que

Keirsbilk va se fidéliser, certains faisant là leurs premières armes, Bob Dan,

Melliès, les frères Giordan, les autres empruntant à du matériel néerlandais,

espagnol et, de plus en plus américain.

Comme beaucoup de petits formats, ces publications vont être régulièrement l’objet

de harcèlement de la part des commissions de censure, qui mettent en cause leur

violence et le risque de corruption de la jeunesse. Ces menaces seront relayées

d’une manière quasi obsessionnelle par Keirsbilk auprès de ses dessinateurs, mettant

en avant le risque d’interdiction et donc de perte d’emplois, et pour lui une baisse

du chiffre d’affaires. Bonte cite abondamment des extraits de notes de service du

gérant, vignettes modifiées à l’appui, des recommandations frisant souvent le

ridicule, ne concernant plus seulement les formes féminines ou la nudité

, mais les

armes à feu bien sûr, les cris de douleur, les visages exprimant l’angoisse ou le

désespoir etc., toutes choses concourant selon les censeurs à la démoralisation

de la jeunesse

.

On ne peut que noter l’hypocrisie de ces censeurs, au service

de groupes de pression politiques et religieux, catholiques ou communistes : au

même moment Cœurs Vaillants met en une des sacrifices humains (« Yann

le vaillant : L’ombre de l’idole »

), Bayard des croisés ivres brûlant

femmes et enfants dans une mosquée (« Thierry de Royaumont : Le secret de l’émir »

),

Bayard encore et Pierrot des adolescents a demi-nus soumis à la

torture (« Hiawatha »

, « Flèche d’or »

) et Bayard toujours et Spirou

aussi des scènes de tortures et de supplices (« Timour : Le fléau de Dieu »

,

« Timour d’Armor »

, « Thierry de Royaumont, La couronne d’épines »

) – et

Vaillant n’est pas en reste : dans toutes ces revues cow-boys ou soldats au

service de la bonne cause ne sont pas avares de coups de pistolet ou de rafales

de mitraillettes. Certes, « L’Épervier bleu » de Sirius interrompit la première

partie de sa carrière dans Spirou en raison d’une censure interne de Dupuis,

et les albums de « Buck Danny » sur la Guerre de Corée furent interdits en France –

mais c’était pour des raisons politiques. Il y a bien comme un relent de mépris

de classe dans ces objurgations visant une presse enfantine essentiellement

populaire. Et c’est vrai que, dans cette métropole du nord de la France où fleurit

un certain capitalisme

, et la pression sociale qui va avec, les dessinateurs de la

petite fabrique Artima peuvent être considérés comme d’authentiques prolétaires,

des « ouvriers spécialisés

de la BD » dit Bonte, astreints aux 40 heures et plus,

et/ou payés à la tâche et véritablement exploités, spoliés souvent de leurs planches

originales, ce qui ressort de nombreux témoignages recueillis par l’auteur, celui de

Raoul Giordan par exemple : « Il n’y a jamais eu de problèmes de droits avec nos

éditeurs pour la bonne raison que nous n’en avions aucun. Il n’a jamais été

question de nous verser le moindre pourcentage, […] on ne nous a jamais rendu nos

planches originales. Il fallait même que j’aille acheter mes fascicules au kiosque

pour voir mes dessins imprimés »

. Si le gérant, Kreilsbilk, est un personnage

balzacien et l’histoire de sa maison d’édition une « comédie humaine » des

Hauts-de-France, le récit sans ambages que fait l’auteur de ce qui se vit au jour

le jour dans la fabrique a quelque chose du sordide des romans naturalistes de Zola :

open-space avant la lettre où s’entassent les dessinateurs sous le regard suspicieux

d’un agent de la direction – comme un pion surveillant une étude –, attitude

inquisitrice du patron ou de ses adjoints prêts à rappeler à l’ordre les tire-au-flanc

ou minutant même le temps que l’on passe aux toilettes, suspectant aussi les employés

de dérober du papier hygiénique ! Nous ignorions ces coulisses quand nous lisions

avec émerveillement Météor ou Aventures Film, et notre candeur adoubait de jeunes

dessinateurs encore inexpérimentés au graphisme maladroit bien souvent, parce qu’on

ne leur donnait pas vraiment le temps de peaufiner leurs planches.

Comme beaucoup de petits formats, ces publications vont être régulièrement l’objet

de harcèlement de la part des commissions de censure, qui mettent en cause leur

violence et le risque de corruption de la jeunesse. Ces menaces seront relayées

d’une manière quasi obsessionnelle par Keirsbilk auprès de ses dessinateurs, mettant

en avant le risque d’interdiction et donc de perte d’emplois, et pour lui une baisse

du chiffre d’affaires. Bonte cite abondamment des extraits de notes de service du

gérant, vignettes modifiées à l’appui, des recommandations frisant souvent le

ridicule, ne concernant plus seulement les formes féminines ou la nudité

, mais les

armes à feu bien sûr, les cris de douleur, les visages exprimant l’angoisse ou le

désespoir etc., toutes choses concourant selon les censeurs à la démoralisation

de la jeunesse

.

On ne peut que noter l’hypocrisie de ces censeurs, au service

de groupes de pression politiques et religieux, catholiques ou communistes : au

même moment Cœurs Vaillants met en une des sacrifices humains (« Yann

le vaillant : L’ombre de l’idole »

), Bayard des croisés ivres brûlant

femmes et enfants dans une mosquée (« Thierry de Royaumont : Le secret de l’émir »

),

Bayard encore et Pierrot des adolescents a demi-nus soumis à la

torture (« Hiawatha »

, « Flèche d’or »

) et Bayard toujours et Spirou

aussi des scènes de tortures et de supplices (« Timour : Le fléau de Dieu »

,

« Timour d’Armor »

, « Thierry de Royaumont, La couronne d’épines »

) – et

Vaillant n’est pas en reste : dans toutes ces revues cow-boys ou soldats au

service de la bonne cause ne sont pas avares de coups de pistolet ou de rafales

de mitraillettes. Certes, « L’Épervier bleu » de Sirius interrompit la première

partie de sa carrière dans Spirou en raison d’une censure interne de Dupuis,

et les albums de « Buck Danny » sur la Guerre de Corée furent interdits en France –

mais c’était pour des raisons politiques. Il y a bien comme un relent de mépris

de classe dans ces objurgations visant une presse enfantine essentiellement

populaire. Et c’est vrai que, dans cette métropole du nord de la France où fleurit

un certain capitalisme

, et la pression sociale qui va avec, les dessinateurs de la

petite fabrique Artima peuvent être considérés comme d’authentiques prolétaires,

des « ouvriers spécialisés

de la BD » dit Bonte, astreints aux 40 heures et plus,

et/ou payés à la tâche et véritablement exploités, spoliés souvent de leurs planches

originales, ce qui ressort de nombreux témoignages recueillis par l’auteur, celui de

Raoul Giordan par exemple : « Il n’y a jamais eu de problèmes de droits avec nos

éditeurs pour la bonne raison que nous n’en avions aucun. Il n’a jamais été

question de nous verser le moindre pourcentage, […] on ne nous a jamais rendu nos

planches originales. Il fallait même que j’aille acheter mes fascicules au kiosque

pour voir mes dessins imprimés »

. Si le gérant, Kreilsbilk, est un personnage

balzacien et l’histoire de sa maison d’édition une « comédie humaine » des

Hauts-de-France, le récit sans ambages que fait l’auteur de ce qui se vit au jour

le jour dans la fabrique a quelque chose du sordide des romans naturalistes de Zola :

open-space avant la lettre où s’entassent les dessinateurs sous le regard suspicieux

d’un agent de la direction – comme un pion surveillant une étude –, attitude

inquisitrice du patron ou de ses adjoints prêts à rappeler à l’ordre les tire-au-flanc

ou minutant même le temps que l’on passe aux toilettes, suspectant aussi les employés

de dérober du papier hygiénique ! Nous ignorions ces coulisses quand nous lisions

avec émerveillement Météor ou Aventures Film, et notre candeur adoubait de jeunes

dessinateurs encore inexpérimentés au graphisme maladroit bien souvent, parce qu’on

ne leur donnait pas vraiment le temps de peaufiner leurs planches.

« Machine à rêver », la maison Artima, rachetée par les Presses de la Cité et

devenue Arédit, se révéla de plus en plus une « machine à vendre du papier ». C’est à

ce moment que commence « l’Âge d’argent » de la maison d’édition (1960-1970). Les

dessinateurs de la première époque, découragés ou ayant atteint l’âge de la retraite,

s’en vont petit à petit. Ceux qui restent, et les jeunes qui intègrent l’équipe,

deviennent « dessinateurs de complément » ou « retoucheurs de BD », maniant ciseaux

et pot de colle. L’histoire d’un déclin, puis d’une chute, n’est jamais passionnante.

Mais ces chapitres où sont abordés avec abondance de détails et témoignages à l’appui

ces mille et une manières de mettre au format de poche des bandes américaines lèvent

un pan ignoré de l’industrie et de l’histoire du 9è art. C’est aussi le temps de la

gestion des invendus, reliés à la va-vite ou mis sous sachet plastique à destination

de telle ou telle entreprise publicitaire. L’arrivée des super-héros, et l’ouverture

de la maison Arédit aux bandes dessinées pour adultes, amène la direction à encourager

maintenant ses dessinateurs à pimenter d’érotisme et de violence leurs productions –

en restant cependant dans certaines limites. Ce qui n’est pas sans conséquences…

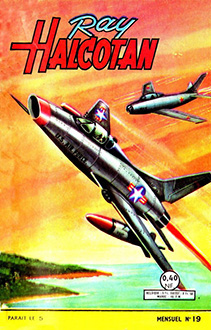

Les nudités qui commencent à s’afficher jettent moins le trouble que ce fameux

numéro 19 de Ray Halcotan (octobre 1961), un mensuel consacré à des histoires

de guerre, qui reprend par mégarde un RC paru en Espagne dans Hazañas Bélicas

relatant avec réalisme l’encerclement d’une troupe allemande par les russes,

et donnant apparemment le beau rôle aux allemands. La FNDIRP

dépose une plainte

auprès du ministère de l’Éducation nationale, la presse s’enflamme, d’Europe 1

à L’Express, Keirsbilk découvre l’affaire et doit rétropédaler : le titre est

suspendu et la série interrompue pendant un moment. Non belligérante mais proche

de l’Allemagne, l’Espagne du général Franco n’avait pas eu la même perception de

la guerre et de l’occupation. Elle était en même temps, alliée des États-Unis pendant

la Guerre froide, et Hazañas Bélicas avait une certaine propension il est vrai à

considérer les russes sous un jour défavorable

.

« Machine à rêver », la maison Artima, rachetée par les Presses de la Cité et

devenue Arédit, se révéla de plus en plus une « machine à vendre du papier ». C’est à

ce moment que commence « l’Âge d’argent » de la maison d’édition (1960-1970). Les

dessinateurs de la première époque, découragés ou ayant atteint l’âge de la retraite,

s’en vont petit à petit. Ceux qui restent, et les jeunes qui intègrent l’équipe,

deviennent « dessinateurs de complément » ou « retoucheurs de BD », maniant ciseaux

et pot de colle. L’histoire d’un déclin, puis d’une chute, n’est jamais passionnante.

Mais ces chapitres où sont abordés avec abondance de détails et témoignages à l’appui

ces mille et une manières de mettre au format de poche des bandes américaines lèvent

un pan ignoré de l’industrie et de l’histoire du 9è art. C’est aussi le temps de la

gestion des invendus, reliés à la va-vite ou mis sous sachet plastique à destination

de telle ou telle entreprise publicitaire. L’arrivée des super-héros, et l’ouverture

de la maison Arédit aux bandes dessinées pour adultes, amène la direction à encourager

maintenant ses dessinateurs à pimenter d’érotisme et de violence leurs productions –

en restant cependant dans certaines limites. Ce qui n’est pas sans conséquences…

Les nudités qui commencent à s’afficher jettent moins le trouble que ce fameux

numéro 19 de Ray Halcotan (octobre 1961), un mensuel consacré à des histoires

de guerre, qui reprend par mégarde un RC paru en Espagne dans Hazañas Bélicas

relatant avec réalisme l’encerclement d’une troupe allemande par les russes,

et donnant apparemment le beau rôle aux allemands. La FNDIRP

dépose une plainte

auprès du ministère de l’Éducation nationale, la presse s’enflamme, d’Europe 1

à L’Express, Keirsbilk découvre l’affaire et doit rétropédaler : le titre est

suspendu et la série interrompue pendant un moment. Non belligérante mais proche

de l’Allemagne, l’Espagne du général Franco n’avait pas eu la même perception de

la guerre et de l’occupation. Elle était en même temps, alliée des États-Unis pendant

la Guerre froide, et Hazañas Bélicas avait une certaine propension il est vrai à

considérer les russes sous un jour défavorable

.

Dans une troisième partie, « L’Âge de bronze… et du déclin », consacrée aux

années 1970-1990, Bonte livre ses souvenirs de dessinateur de complément. L’auteur

a en effet passé 8 ans à la « fabrique » où il était rentré en avril 1980. C’est

une époque « où l’on bosse sans vraiment beaucoup de passion ni intérêt particulier »

dira un de ses collègues

, un « boulevard du crépuscule » où les rescapés du bureau

dessin assistent à la mise à l’encan de l’entreprise, des dizaines de milliers de

fascicules invendus partant à la benne ou récupérés par des initiés et revendus à

des bouquinistes, qui continuent parfois encore à alimenter certains sites de vente

en ligne.

Une quatrième partie, « L’usine à BD », revient sur les techniques de

production, avec des détails qui en apprendront beaucoup, à l’ère de l’informatique,

à ceux qui ignorent l’art de gommer les esquisses au crayon, la frappe des textes

à la Vari-Typer à espacement variable, l’utilisation des planches de caractères

transfert ou encore le fameux et fragile stylo « Rotring »

.

fascicules invendus partant à la benne ou récupérés par des initiés et revendus à

des bouquinistes, qui continuent parfois encore à alimenter certains sites de vente

en ligne.

Une quatrième partie, « L’usine à BD », revient sur les techniques de

production, avec des détails qui en apprendront beaucoup, à l’ère de l’informatique,

à ceux qui ignorent l’art de gommer les esquisses au crayon, la frappe des textes

à la Vari-Typer à espacement variable, l’utilisation des planches de caractères

transfert ou encore le fameux et fragile stylo « Rotring »

.

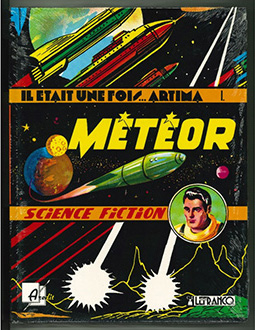

L’ouvrage se termine par l’évocation de l’étonnant come-back d’Artima, quand au début des années 1990 l’éditeur bruxellois Claude Lefrancq entreprend un programme de reprises dans sa collection « Il était une fois Artima ». Revoient ainsi le jour les premiers épisodes de Météor . À cette occasion la Maison d’ailleurs d’Yverdon, en Suisse, organise une exposition qui fera date, « Les Mondes d’Artima ». Raoul Giordan y est mis à l’honneur ; il s’exprime dans le catalogue de l’exposition aux côtés de Louis Cance, de Jean-Pierre Dionnet et de Gérard Thomassian. Louis Cance (1939-2023) avait eu un bref contact avec Artima-Arédit avant d’animer pendant 50 ans le fanzine Hop! , Jean-Pierre Dionnet et Gérard Tomassian, grands historiens du 9e art avaient connu leurs premières émotions bédéphiliques en parcourant fébrilement les premiers fascicules Artima dans leur jeune âge. Quand ils se sont retrouvés à Yverdon, sans doute eurent-ils le sentiment que la boucle était bouclée, et par là-même que quelque chose prenait sens.

Artima, c’était quand même une belle histoire !

François Rahier

« Planète Arédit. L’aventure d’Artima-Arédit vécue de l’intérieur », par Benoît Bonte. PLG/Néofélis, 431 pages, 32 €