Les chroniques de François Rahier

RAHAN, PIONNIER D’UNE ESPÉRANCE

Petite philosophie de la préhistoire

Né voici plus d’un demi-siècle dans les pages de PIF GADGET, « Rahan,

le fils des âges farouches », a fait une belle carrière. Ce héros

préhistorique tenu sagement à égale distance de Tarzan et des personnages

de La Guerre du feu, est bien en phase avec notre temps, écologiste,

non violent, soucieux des autres...

Petite philosophie de la préhistoire

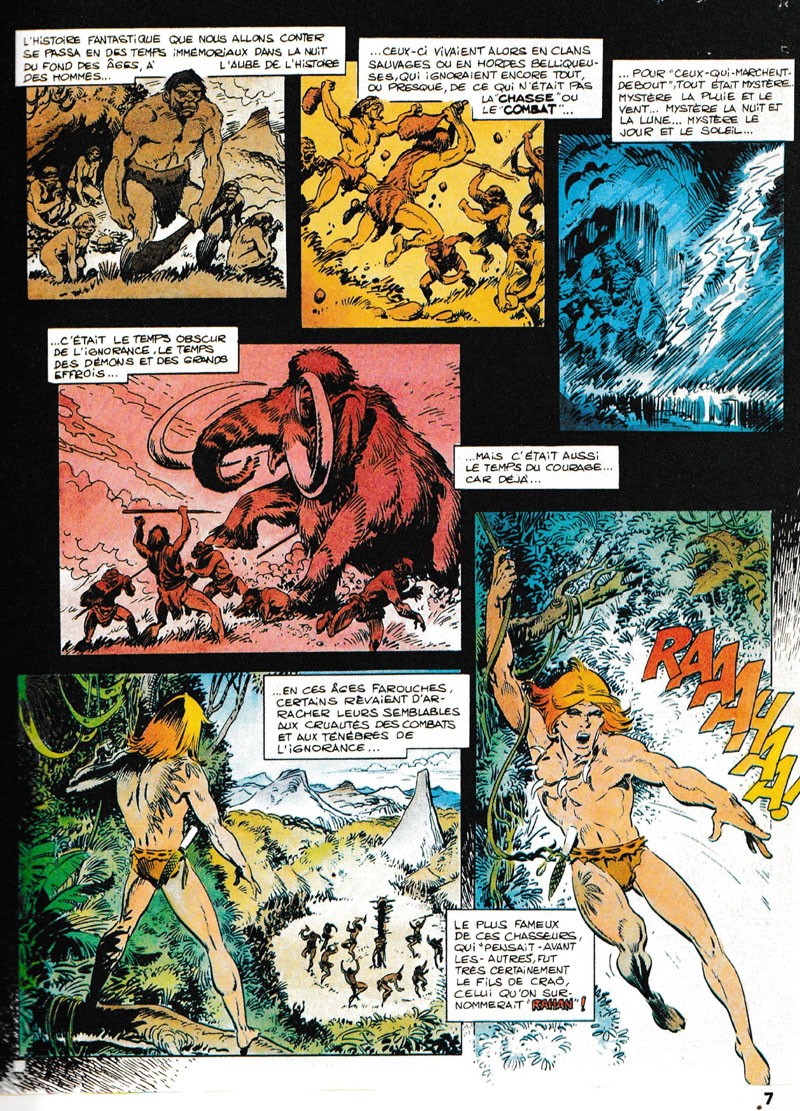

Tome 1, page 7 : Rahan, celui "qui pensait avant les autres" (© Editions Soleil)

Science-fiction et préhistoire

Roger Lécureux, qui s’était illustré dans la SF avec Les pionniers de l’espérance, une série parue dans VAILLANT à partir de 1945 et dessinée par Raymond Poïvet, semble, avec Rahan, emprunter une autre voie. Mais rien n’est moins sûr. Un demi-siècle à peine après l’invention du concept de préhistoire par le savant français Jacques Boucher de Perthes, deux écrivains revendiquant une approche scientifique et évolutionniste de l’humanité et qui sont par ailleurs des auteurs de récits d’anticipation, la mettent en scène dans des œuvres qui feront date, l’américain Jack London (Avant Adam, 1907) et le français Rosny Aîné (La Guerre du feu, 1911). De son côté, le préhistorien français François Bordes, qui écrivit aussi des romans de SF sous le pseudonyme de Francis Carsac, a consacré un essai aux rapports entre la SF et la préhistoire. Et, plus récemment, le paléontologue Yves Coppens, découvreur de l’australopithèque Lucy, a collaboré avec Pierre Pelot, auteur de nombreux ouvrages de science-fiction, pour les 5 volumes de la fresque préhistorique Sous le vent du monde, et on retrouve leur nom au générique du téléfilm documentaire français Homo sapiens. Peu d’auteurs de BD en revanche ont été attirés par le thème de la préhistoire. Le trait, et les couleurs, de Pellos (La Guerre du feu, 1951), ont magnifié pour des générations l’histoire racontée par Rosny Aîné (avant le film de Jean-Jacques Annaud), dans un album toujours réédité. Le premier, et un des derniers épisodes du « Timour » de Sirius, fleurons du journal Spirou, encadrent un cycle d’« Images de l’histoire du monde » à la philosophie pessimiste plus inspirée de Toynbee que de Marx (La tribu de l’homme rouge, 1954 ; Au fil du temps, 1989). On peut citer aussi une autre BD belge, parue dans Tintin cette fois, « Tounga » d’Édouard Aïdans, qui flirta une fois au moins avec la SF. Et du côté américain on se souvient des comic books loufoques, « B.C. » de Johnny Hart, et « Alley Oop » de Vincent T. Hamlin. Par son souffle, et ses dimensions, l’œuvre de Lécureux et Chéret est donc la plus représentative du genre et présente un intérêt majeur dans l’histoire du 9ème art. Comme l’écrit Giovanni Lucera « la science-fiction n’est pas seulement la vision de l’avenir, probable ou non, elle est aussi vision d’un passé inconnu, de mondes parallèles, de ce que recouvre le mot fantastique ». Se projeter dans le lointain futur, ou imaginer un passé reculé, participe d’une même attitude intellectuelle : la fiction devient conjecturelle, et n’est jamais gratuite. Ce qui explique la sévérité, parfois, du scientifique vis-à-vis de l’approximation – ou de ce qu’il prend pour tel – de l’écrivain, l’anachronisme de l’arc au paléolithique inférieur, épinglé par F. Bordes chez Jack London par exemple, ou le ptérodactyle que combat Rahan ; l’animal, rappelons-le, vivait au Jurassique, 150 millions d’années avant l’apparition d’homo sapiens, et faisait… 30 cm d’envergure. Mais c’est vrai qu’il y a de la fiction, mais aussi de la science, dans les aventures que nous racontent Lécureux et Chéret.

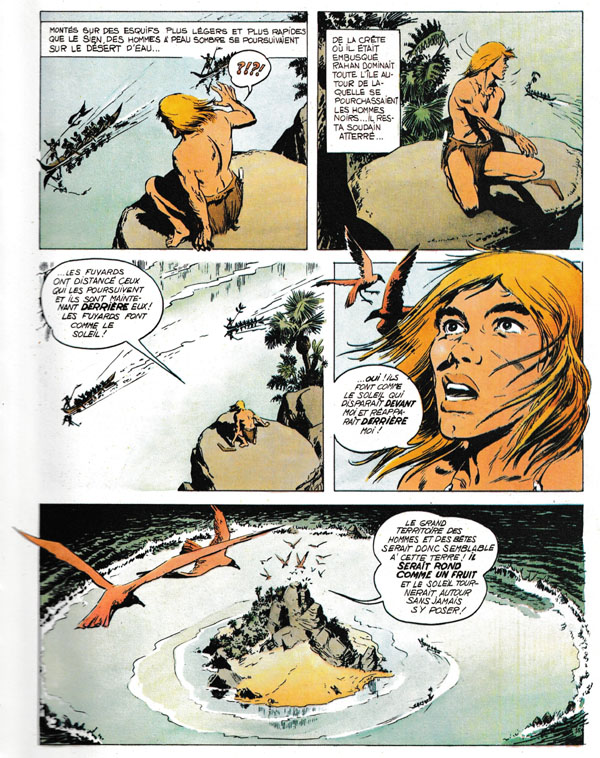

Tome 1, page 63 : La cosmogonie de Rahan (© Editions Soleil)

Rahan, un héros WASP ?

Rahan fut-il à l’origine un guerrier gaulois inspiré à Chéret par « Rock l’invincible », une série anglo-italienne à laquelle il avait d’ailleurs collaboré, gaulois ensuite déshabillé sur les conseils de Georges Rieu, rédacteur en chef de VAILLANT à qui Lécureux proposait un personnage d’homme préhistorique, ou bien est-il né dans les esquisses préhistoriques demandées par le même Rieu à Angelo Di Marco, esquisses finalement non retenues ? Le litige qui opposa les uns et les autres, et la rédaction du journal, assombrissant un temps le travail d’équipe, importe moins aujourd’hui que le fil qu’il fournit pour débrouiller un problème. Pourquoi Rahan est-il blond ? Parce qu’à l’origine c’était un personnage de gaulois, répondent les auteurs, rajoutant en même temps, pour ne pas qu’on le confonde avec Tarzan, ou ses épigones, qui eux sont noirs de poil. C’est tout, inutile de chercher midi à quatorze heures, et dans cette histoire un stéréotype du WASP imposant sa loi à des sous-hommes tous bruns, de peau également, souvent, et parfois fort velus. À déconstruire des préjugés, allons jusqu’au bout. Les historiens savent aujourd’hui que les gaulois se teignaient en blond, donc ils ne l’étaient pas. Le blond, l’or, est une couleur mythique, ne représente-t-on pas Alexandre le Grand avec des cheveux dorés ? Et Rahan est en passe de devenir un mythe. Dont acte. Au fil des épisodes, Rahan rencontre d’ailleurs aussi des hommes bleus, et parmi les « sauvages » qu’il affronte, certains parfois sont roux, ou même blonds eux aussi.

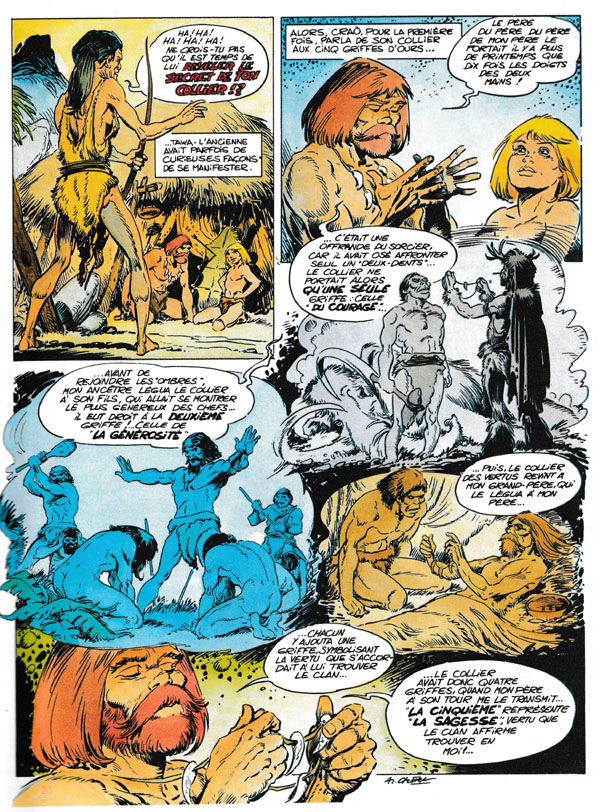

Tome 1, page 21 : Le secret des cinq griffes (© Editions Soleil)

Rahan, le mythe

Né adulte, comme beaucoup de super héros, déjà pourvu de son coutelas d’ivoire

et du collier aux griffes d’ours symbolisant les 6 vertus qui sont les

siennes (générosité, courage, ténacité, loyauté, sagesse et ingéniosité),

toujours déjà solitaire également, Rahan bénéficia sur le tard d’une enfance,

et même de deux pour faire bonne mesure. Est-ce sous la pression des éditeurs,

pour ouvrir son lectorat, ou pour diversifier une narration un peu répétitive,

toujours est-il que Lécureux écrivit en 1974 « Le secret de l’enfance de

Rahan » (épisode 60), puis en 1988 « L’enfance de Rahan » presqu’aussitôt

suivi de « La jeunesse de Rahan » (épisodes 165 et 166). Une lecture attentive

permet de voir que ces versions diffèrent (ne serait-ce qu’à propos du fameux

couteau, ou de la mort de la vieille Shawa), comme les traditions qui nous

rapportent les vieux mythes de la Grèce ou de Rome, pas toujours concordantes.

Pour raconter l’enfance et l’adolescence de son héros, Chéret retrouve dans

la version de 1988 la grâce du Hogarth des dernières années célébrant la

jeunesse de Tarzan, avec même des similitudes dans le dessin tirant vers

la citation ou l’hommage. Le dessinateur s’affranchit aussi dans cette

histoire des conventions touchant la nudité ;

cependant il lui faudra longtemps pour faire admettre à la rédaction des

filles aux seins découverts. Difficile d’imaginer encore à l’époque – une

époque pas si lointaine pourtant, les années soixante-dix ! – qu’un super

héros de ce gabarit ait une sexualité et puisse procréer. Nous avons appris

récemment qu’il avait été père, pourtant. Dans les dernières livraisons des

volumes inédits publiés par Lécureux production, Rahan se trouve même aux

prises avec ses deux garçons, Toroar et Han-Ra, qui ne le reconnaissent

pas et méditent de le tuer, lui reprochant d’avoir abandonné leur mère Naouna.

Ce n’était pas ça, bien sûr, Rahan aimait Naouna, mais difficile de troquer

la vie ardente du chasseur pour ce qu’un fan sur le site

rahan.org appelle

des pantoufles en peau de bête. Adulescent

dans l’âme, notre personnage se

trouve à la croisée des destins ; père, grand-père un jour, lui ?

Né adulte, comme beaucoup de super héros, déjà pourvu de son coutelas d’ivoire

et du collier aux griffes d’ours symbolisant les 6 vertus qui sont les

siennes (générosité, courage, ténacité, loyauté, sagesse et ingéniosité),

toujours déjà solitaire également, Rahan bénéficia sur le tard d’une enfance,

et même de deux pour faire bonne mesure. Est-ce sous la pression des éditeurs,

pour ouvrir son lectorat, ou pour diversifier une narration un peu répétitive,

toujours est-il que Lécureux écrivit en 1974 « Le secret de l’enfance de

Rahan » (épisode 60), puis en 1988 « L’enfance de Rahan » presqu’aussitôt

suivi de « La jeunesse de Rahan » (épisodes 165 et 166). Une lecture attentive

permet de voir que ces versions diffèrent (ne serait-ce qu’à propos du fameux

couteau, ou de la mort de la vieille Shawa), comme les traditions qui nous

rapportent les vieux mythes de la Grèce ou de Rome, pas toujours concordantes.

Pour raconter l’enfance et l’adolescence de son héros, Chéret retrouve dans

la version de 1988 la grâce du Hogarth des dernières années célébrant la

jeunesse de Tarzan, avec même des similitudes dans le dessin tirant vers

la citation ou l’hommage. Le dessinateur s’affranchit aussi dans cette

histoire des conventions touchant la nudité ;

cependant il lui faudra longtemps pour faire admettre à la rédaction des

filles aux seins découverts. Difficile d’imaginer encore à l’époque – une

époque pas si lointaine pourtant, les années soixante-dix ! – qu’un super

héros de ce gabarit ait une sexualité et puisse procréer. Nous avons appris

récemment qu’il avait été père, pourtant. Dans les dernières livraisons des

volumes inédits publiés par Lécureux production, Rahan se trouve même aux

prises avec ses deux garçons, Toroar et Han-Ra, qui ne le reconnaissent

pas et méditent de le tuer, lui reprochant d’avoir abandonné leur mère Naouna.

Ce n’était pas ça, bien sûr, Rahan aimait Naouna, mais difficile de troquer

la vie ardente du chasseur pour ce qu’un fan sur le site

rahan.org appelle

des pantoufles en peau de bête. Adulescent

dans l’âme, notre personnage se

trouve à la croisée des destins ; père, grand-père un jour, lui ?

Rahan, précurseur des « Lumières »

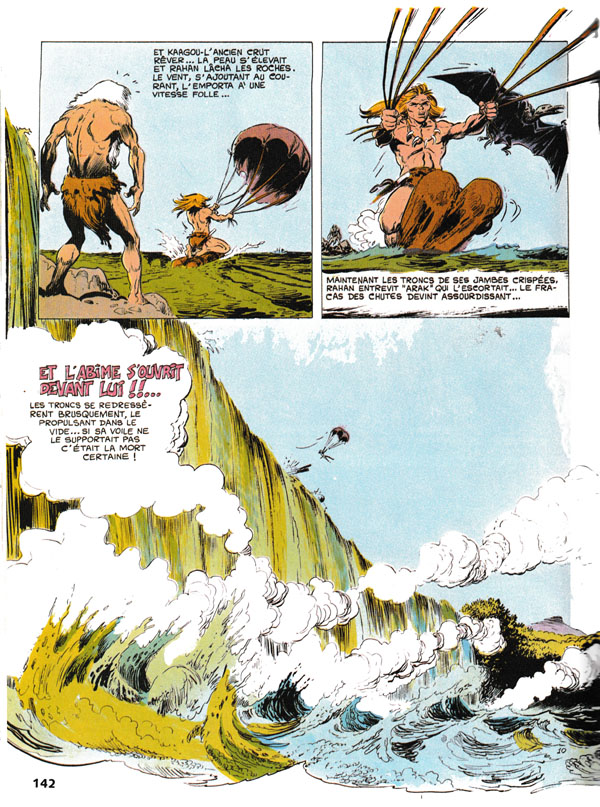

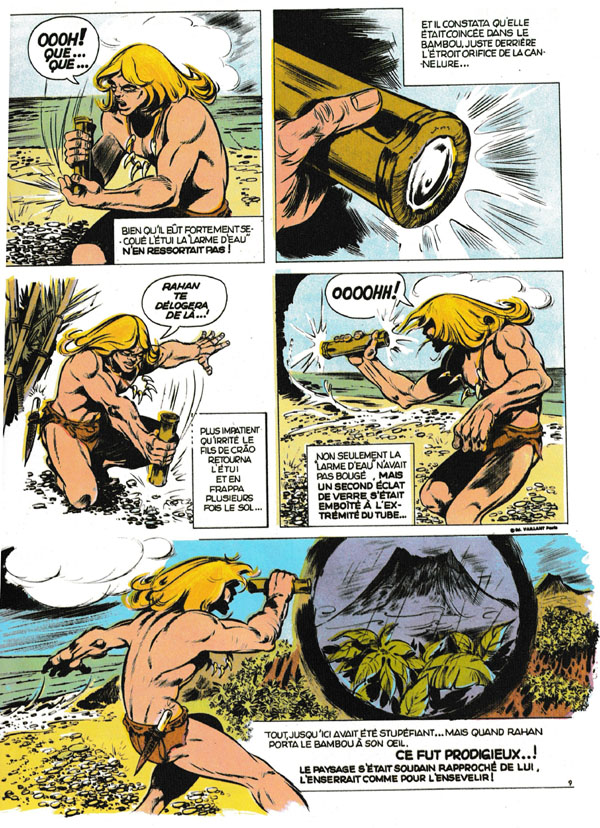

Tome 9, page 142 l’invention du parachute (© Editions Soleil)

Tome 9, page 71 L’œil qui voit loin (© Editions Soleil)

18 septembre 2007

(version revue le 24 avril 2023)

Bibliographie

« Rahan » parut d’abord dans PIF GADGET, hebdomadaire qui faisait suite à VAILLANT, du No 1 (1239), 3 mars 1969 au No 1159 (2397), juin 1991. De 1991 à 1993, trois aventures inédites parurent directement en album chez Novedi-Dupuis. Pendant ce temps paraissaient diverses reprises en revue contenant souvent des planches de liaison inédites ; on les trouve dans : RAHAN, trimestriel, du No 1, janvier 1972 (puis bimestriel à partir du No 20) au No 63, janvier 1984 ; et ensuite dans L’INTÉGRALE DE RAHAN, No 1, mars 1984 à No 42, juillet 1987 Enfin TOUT RAHAN, aux Éditions Soleil, réunit l’intégrale de la série en 25 volumes parus d’avril 1992 à août 1997, réédités ensuite en 22 volumes. Depuis 1999 8 albums inédits ont été publiés chez Lécureux productions.LES AUTEURS DE RAHAN

Roger LÉCUREUX (1925-1999), un des plus grands scénaristes de BD de l’après-guerre, fit l’essentiel de sa carrière au journal Vaillant où il donna entre autres une des premières séries françaises de science-fiction, « Les Pionniers de l’Espérance » (dessins de Poïvet, 1945-1973). Parmi ses nombreuses productions, on peut citer « Nasdine Hodja » (dessins de R. Bastard, R. Violet et P. Le Guen, 1946-1972), « Lynx Blanc » (dessins de Claude-Henri et P. Gillon, 1947-1974), « Fils de Chine » (dessins de Gillon, 1950-1953), « Le Grêlé 7/13 » (dessins de L. Nortier et C. Gaty, 1966-1971) et bien sûr « Rahan ». Rédacteur en chef du journal entre 1958 et 1963, Lécureux travailla aussi pour les Éditions Aventures et Voyages et Jeunesse er Vacances. Le journaliste Guy Lehideux a publié un long entretien avec R. Lécureux sur 9 numéros du périodique français Hop ! (No 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 et 110), entretien complété d’un essai de bibliographie par Louis Cance. D’autre part, un dossier complet sur Chéret, Lécureux et leur collaboration sur « Rahan » est paru dans Hop ! No 108 de décembre 2005. André CHÉRET (1937-2020) débuta dans la presse quotidienne puis se spécialisa dans la BD jeunesse en collaborant à la fois aux publications catholiques du groupe Fleurus (Cœurs Vaillants puis J2 jeunes) et des Éditions Vaillant proches du Parti communiste français. S’il travailla un temps aussi pour Del Duca (L’intrépide et Mireille) et l’éditeur belge Le Lombard (qui publia sa série « Domino » dans Tintin), c’est à Vaillant puis Pif qu’il fit l’essentiel de sa carrière, avec ses célèbres séries « Bob Mallard » (1962-1969) et surtout « Rahan » (depuis 1969). Un dossier complet sur Chéret, Lécureux et leur collaboration sur « Rahan » est paru dans Hop ! No 108 de décembre 2005. ZAM (1912-2003) ; connu aussi sous le nom de Guido Zamperoni, ou Guy Zam, ce dessinateur italien débuta dans le Vittorioso avant guerre. Il travailla à L’Avventuroso et au Corriere di Piccoli et dessina une des premières versions de Zorro en BD. Ensuite on retrouve sa signature en Argentine, et surtout en France, aux éditions Lug, chez Aventures et Voyages et à la SAGE où il fournit de nombreux récits complets. On lui doit 4 épisodes de « Rahan » (1973-1974) commandés directement par la rédaction. Zam arrêta de travailler pour Pif quand il comprit qu’on le manipulait à l’insu de Chéret. Une notice en français sur Zam figure dans Hop ! # 98 de juin 2003. Né à Barcelone en 1930, Enrique Badia ROMERO a fait la plus grande partie de sa carrière en dehors de son pays où il n’a été que très peu publié. Il est surtout célèbre pour sa reprise des strips de « Modesty Blaise » et sa série de fantasy « Axa ». On lui doit 28 épisodes de « Rahan », publiés entre 1976 et 1983. La collaboration des deux dessinateurs s’interrompit à l’occasion de dissensions grandissantes entre eux et avec la rédaction qui donnèrent lieu à plusieurs procès. Pendant la période où Romero travaillait sur « Rahan », un autre dessinateur espagnol, Huescar, intervint une fois sur la série.Contenu du dossier sur la préhistoire dans la BD, “Tra clave e dinosauri” (Entre massues et dinosaures) dans Fumetto 64

- Preistoria: zona di intercambio... culturale? [Préhistoire : zone d’échange… culturel ?] (Walter Iori) ;

- Il Paleolitico inglese [Le paléolithique anglais] (Walter Iori);

- Il Paleolitico disegnato [Le paléolithique dessiné] (Federico Verza);

- Strisce “preistoriche” [Strips préhistoriques] (Alberto Becattini);

- Rahan, pioniere di una speranza (François Rahier);

- The Flinstones, i più... moderno tra i cavernicoli [Les Pierrafeu, les plus... modernes des hommes des cavernes] (Luigi Marcianò).