Les chroniques de François Rahier

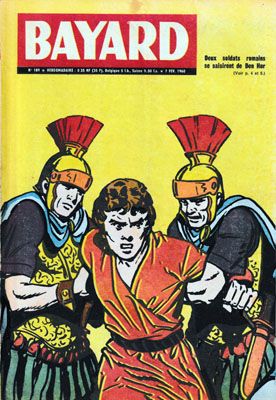

PEPPONE CHEZ DON CAMILLO

Les adaptations italiennes d’Antoine Graziani dans Bayard

Entre 1954 et 1956, Antoine Graziani, sous le pseudonyme de Jean-Simon Rutalais,

enlumina les dernières années du très catholique Bayard petit format d'après-guerre

destiné aux garçons de France, de planches aux couleurs vives dessinées avec art… et

adaptées du journal des jeunes communistes italiens, Pioniere !

Quatre récits intelligents faisant appel aux canons de l'époque et du genre (histoires d'indiens,

de corsaires ou d'exploration, ou encore épopée méditerranéenne ayant pour cadre la haute

Antiquité) sans tomber dans le cliché : ce sont les blancs et non les indiens ou les noirs

qui paraissent souvent animés des plus mauvaises intentions, les cultures animistes ou

païennes qui sont le cadre des ces histoires ne sont pas présentées sous un jour défavorable,

enfin l'élément féminin y joue un rôle non négligeable conférant à l'ensemble parfois une légère

touche érotique. Autant de sujets d'étonnement dans une publication qui ne cache pas son

aspect confessionnel voire édifiant – surtout après la loi française du 21 juillet 1949

sur les publications destinées à la jeunesse, mais qui ne surprendra pas les connaisseurs

d'un journal dont le fleuron au même moment était le sulfureux "Thierry de Royaumont"

de Pierre Forget et Jean Quimper

, oeuvre ambiguë s'il en est. Les 4 récits proposés par

Rutalais sont autant de petits romans initiatiques, et non des séries construites autour

de héros stéréotypés appelés à connaître d'autres aventures.

Les adaptations italiennes d’Antoine Graziani dans Bayard

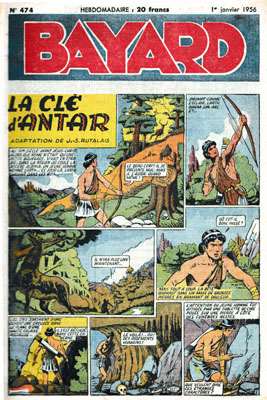

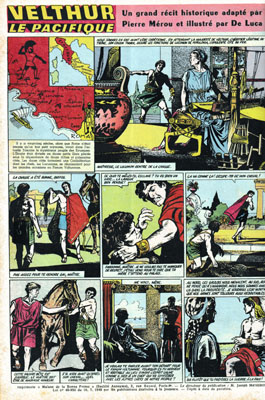

« La Clé d'Antar », la plus aboutie des quatre histoires

, raconte l'odyssée d'un jeune étrusque,

Larth, parcourant la Méditerranée de l'antiquité (nous sommes au Vllème siècle avant Jésus-Christ,

Rome n'est encore qu'une modeste bourgade) en quête d'un secret dont on devine qu'il intéresse de

près sa destinée. Cette intrigue classique de roman d'apprentissage est prétexte à un voyage

de découverte haut en couleurs qui mènera l'adolescent de Populonia à Memphis via l’île d'Elbe,

Carthage ou la Sicile, au prix de quelques entorses à la géographie historique : empires décadents,

civilisations marchandes, naissance de l'impérialisme grec (avec les premières cités corses),

soubresauts politiques (les cités-états de l'époque, plus ou moins fédérées, hésitant souvent

entre tyrannie et démocratie quelquefois aussi fragiles l'une que l'autre) et surtout insécurité

régnant sur une Méditerranée livrée à la piraterie généralisée. Larth, fils de roi élevé comme

un berger, libérera son peuple du joug des tyrans et épousera une jeune égyptienne, tandis que

sa soeur Thania deviendra la femme de Cimon, éphèbe grec de Mariana en Corse rencontré au

cours de son périple. – La double union qui termine l'histoire est inhabituelle dans la BD,

de même que le rôle des jeunes filles qui assistent le héros dans son aventure.

A une époque où on gommait les seins des filles dans les adaptations en fascicules des séries

venues d'outre-atlantique on peut s'interroger sur cette anomalie apparente. La présence de

Thania et de Nannô donne à « La Clé d'Antar » un ton particulier dans une BD insistant par

ailleurs sur des anatomies masculines complaisamment dénudées (comme il est d'usage dans le

genre antique) ; Larth et Cimon ne s'égarent pas dans leurs effusions réciproques, ils pensent

aux filles déjà, et la presse catholique qui fut critique à l'égard d'Hergé incapable de fournir

des héros vraiment établis sur le plan familial dut trouver là son bonheur, et Graziani

le sien également.

« La Clé d'Antar », la plus aboutie des quatre histoires

, raconte l'odyssée d'un jeune étrusque,

Larth, parcourant la Méditerranée de l'antiquité (nous sommes au Vllème siècle avant Jésus-Christ,

Rome n'est encore qu'une modeste bourgade) en quête d'un secret dont on devine qu'il intéresse de

près sa destinée. Cette intrigue classique de roman d'apprentissage est prétexte à un voyage

de découverte haut en couleurs qui mènera l'adolescent de Populonia à Memphis via l’île d'Elbe,

Carthage ou la Sicile, au prix de quelques entorses à la géographie historique : empires décadents,

civilisations marchandes, naissance de l'impérialisme grec (avec les premières cités corses),

soubresauts politiques (les cités-états de l'époque, plus ou moins fédérées, hésitant souvent

entre tyrannie et démocratie quelquefois aussi fragiles l'une que l'autre) et surtout insécurité

régnant sur une Méditerranée livrée à la piraterie généralisée. Larth, fils de roi élevé comme

un berger, libérera son peuple du joug des tyrans et épousera une jeune égyptienne, tandis que

sa soeur Thania deviendra la femme de Cimon, éphèbe grec de Mariana en Corse rencontré au

cours de son périple. – La double union qui termine l'histoire est inhabituelle dans la BD,

de même que le rôle des jeunes filles qui assistent le héros dans son aventure.

A une époque où on gommait les seins des filles dans les adaptations en fascicules des séries

venues d'outre-atlantique on peut s'interroger sur cette anomalie apparente. La présence de

Thania et de Nannô donne à « La Clé d'Antar » un ton particulier dans une BD insistant par

ailleurs sur des anatomies masculines complaisamment dénudées (comme il est d'usage dans le

genre antique) ; Larth et Cimon ne s'égarent pas dans leurs effusions réciproques, ils pensent

aux filles déjà, et la presse catholique qui fut critique à l'égard d'Hergé incapable de fournir

des héros vraiment établis sur le plan familial dut trouver là son bonheur, et Graziani

le sien également.

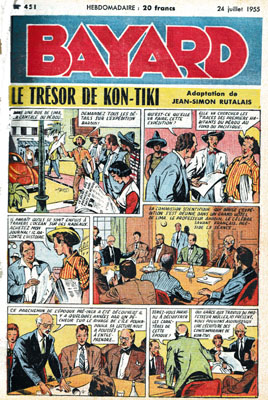

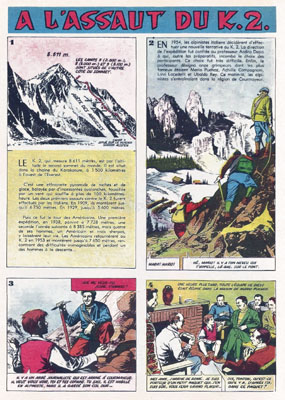

Exploration sous-marine, mondes perdus et grand banditisme sont au rendez-vous du

« Trésor de Kon-Tiki »

, inspiré du périple du norvégien Thor Heyerdhal qui, parti de Callao sur un

radeau de balsan, rallia les Touamotou en 93 jours, voulant prouver ainsi l'origine ethnique

commune des incas et des polynésiens, qui seraient venus d'Amérique du sud, il y a longtemps.

Dans la BD, un archéologue français, le professeur Bardin, monte une expédition pour rechercher

le fabuleux trésor englouti avec le plus grand des radeaux de Kon Tiki qui ne devait jamais

arriver à bon port. L’histoire, nouant habilement les fils d’une intrigue policière avec

l’évocation progressive de l’épopée des anciens incas, laisse aussi une place non négligeable

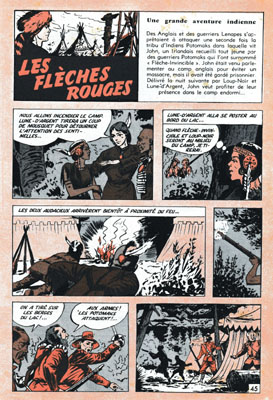

à l’élément féminin. Élément tout aussi présent dans « Hiawatha »

, une histoire d’indiens,

de trappeurs et de trafiquants d’armes et d’alcool, western sans cow-boys où les « peaux-rouges »

jouent le rôle principal et font figure, beaucoup plus que les blancs, de « héros positifs ».

L’intrigue, classique au demeurant, se termine comme dans « La Clé d’Antar » par la double

union probable des deux protagonistes masculins qui appartiennent à deux tribus jadis ennemies

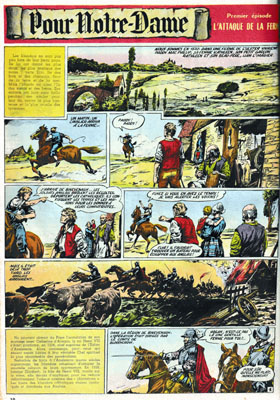

avec la sœur de chacun d’eux : belle leçon d’exogamie ! « Goéland rouge »

raconte quant à lui

l’aventure d’un corsaire malouin à l’époque des guerres de course, guettant à l’embouchure du

Niger les navires anglais, et, plus particulièrement les négriers contre lesquels il mène une

lutte sans merci : bons sentiments et manichéisme, certes, mais un parti pris antiraciste qui

est à souligner, l’histoire mettant en scène des noirs non soumis et prenant en main leur destin.

Ces quatre histoires, on le sait maintenant, étaient dues au talent conjugué de Clario Onesti,

pour le dessin, et de Paolo Bragaglia, qui signait Isan, pour le texte italien. Elles sont parues

dans le Pioniere au début des années ’50 sous les titres respectifs de « Il Segreto di Ramfis »

,

« Negli Abissi del Pacifico »

, « Aquila bianca »

et « La Città sepolta »

. L’ensemble avait

été proposé par les deux auteurs italiens à la rédaction du journal français, et Antoine Graziani

fut chargé de les adapter. C’est à cette occasion qu’il commença à utiliser systématiquement

le pseudonyme de Jean-Simon Rutalais

. Graziani et le rédacteur en chef de l’époque, un religieux

assomptionniste, le père Marie-Paul Sève, connaissaient l’origine des quatre histoires, et avaient

décidé de les publier sans état d’âme. Le talent ne se partage pas. La BD, à l’époque, pouvait

difficilement éviter le clivage qui pour longtemps encore devait couper la France, et d’autres

pays européens, en deux. Un même souci, sincère, d’éducation, hérité de la Résistance, animait

les artistes des deux bords, « ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n’y croyaient pas »

,

au détriment parfois de leur liberté de création. Ainsi, secrètement, Peppone et Don Camillo

cohabitèrent-ils dans cet illustré proche des mouvements scouts et vendu principalement dans

les églises, un illustré dans lequel, au même moment, Graziani, sous le pseudonyme de Saint-Alban,

initiait ses jeunes lecteurs aux beautés des cinémas italien, mais aussi soviétique

.

Exploration sous-marine, mondes perdus et grand banditisme sont au rendez-vous du

« Trésor de Kon-Tiki »

, inspiré du périple du norvégien Thor Heyerdhal qui, parti de Callao sur un

radeau de balsan, rallia les Touamotou en 93 jours, voulant prouver ainsi l'origine ethnique

commune des incas et des polynésiens, qui seraient venus d'Amérique du sud, il y a longtemps.

Dans la BD, un archéologue français, le professeur Bardin, monte une expédition pour rechercher

le fabuleux trésor englouti avec le plus grand des radeaux de Kon Tiki qui ne devait jamais

arriver à bon port. L’histoire, nouant habilement les fils d’une intrigue policière avec

l’évocation progressive de l’épopée des anciens incas, laisse aussi une place non négligeable

à l’élément féminin. Élément tout aussi présent dans « Hiawatha »

, une histoire d’indiens,

de trappeurs et de trafiquants d’armes et d’alcool, western sans cow-boys où les « peaux-rouges »

jouent le rôle principal et font figure, beaucoup plus que les blancs, de « héros positifs ».

L’intrigue, classique au demeurant, se termine comme dans « La Clé d’Antar » par la double

union probable des deux protagonistes masculins qui appartiennent à deux tribus jadis ennemies

avec la sœur de chacun d’eux : belle leçon d’exogamie ! « Goéland rouge »

raconte quant à lui

l’aventure d’un corsaire malouin à l’époque des guerres de course, guettant à l’embouchure du

Niger les navires anglais, et, plus particulièrement les négriers contre lesquels il mène une

lutte sans merci : bons sentiments et manichéisme, certes, mais un parti pris antiraciste qui

est à souligner, l’histoire mettant en scène des noirs non soumis et prenant en main leur destin.

Ces quatre histoires, on le sait maintenant, étaient dues au talent conjugué de Clario Onesti,

pour le dessin, et de Paolo Bragaglia, qui signait Isan, pour le texte italien. Elles sont parues

dans le Pioniere au début des années ’50 sous les titres respectifs de « Il Segreto di Ramfis »

,

« Negli Abissi del Pacifico »

, « Aquila bianca »

et « La Città sepolta »

. L’ensemble avait

été proposé par les deux auteurs italiens à la rédaction du journal français, et Antoine Graziani

fut chargé de les adapter. C’est à cette occasion qu’il commença à utiliser systématiquement

le pseudonyme de Jean-Simon Rutalais

. Graziani et le rédacteur en chef de l’époque, un religieux

assomptionniste, le père Marie-Paul Sève, connaissaient l’origine des quatre histoires, et avaient

décidé de les publier sans état d’âme. Le talent ne se partage pas. La BD, à l’époque, pouvait

difficilement éviter le clivage qui pour longtemps encore devait couper la France, et d’autres

pays européens, en deux. Un même souci, sincère, d’éducation, hérité de la Résistance, animait

les artistes des deux bords, « ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n’y croyaient pas »

,

au détriment parfois de leur liberté de création. Ainsi, secrètement, Peppone et Don Camillo

cohabitèrent-ils dans cet illustré proche des mouvements scouts et vendu principalement dans

les églises, un illustré dans lequel, au même moment, Graziani, sous le pseudonyme de Saint-Alban,

initiait ses jeunes lecteurs aux beautés des cinémas italien, mais aussi soviétique

.

François Rahier

20 janvier 2021

(revu le 19 février 2023)

Compléments bibliographiques :

- François Rahier, « Entretien avec Antoine Graziani (Jean Acquaviva) » in Hop ! n° 113, mars 2007, pp. 6-11

- François Rahier, « Acquaviva : essai de bibliographie » (en collaboration avec L. Cance) in Hop ! n° 113, mars 2007, pp. 12-18

- Jean Acquaviva (Antoine Graziani) et Loÿs Pétillot , Pascal et Michèle Monfort. Intégrale, 3 volumes. Préface de François Rahier. Tournefeuille : Le Coffre à BD, 2014.

- François Rahier, « Remember : Antoine Graziani (Jean Acquaviva) » in Hop ! N° 146, Juin 2015, p. 47

|

(1924-2015) 20 janvier 2021 |